投稿日:2025.1.15

口ゴボは歯列矯正でどこまで治せるの?

みなさん、こんにちは。

渋谷矯正歯科でございます。

口元にコンプレックスを抱えていたり、横顔に自信が持てないようなことはありませんか?

ここ最近「口ゴボ」という言葉を聞くようになった方も多いと思いますが、その悩み「口ゴボ」かもしれません。

口ゴボとは専門用語ではなく造語ではありますが、口元が全体的に突出しているような状態を「口ゴボ」という言葉でSNSを通じてあっという間に広がりました。

出っ歯や歯並びが悪いから口ゴボになるわけではなく、歯並びが整っていても口ゴボに分類されるケースもあります。

口ゴボが指すものは何なのか、歯列矯正でどこまで治療することができるのか、詳しく説明していきます。

口ゴボを治療するとお顔が変化し、綺麗な顔立ちになることが期待できます。

是非参考にしてください。

当院の治療内容はこちら>>>

目次

口ゴボって何?

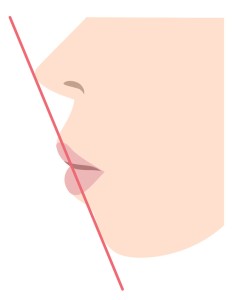

「口ゴボ」は横顔を見た時に口元が盛り上がっている状態のことを指します。

横から見て鼻先から顎先までを結ぶ直線を「Eライン」と言いますが、唇がEラインから出ていると、口ゴボの傾向にあります。

理想のEラインは唇が内側にあると綺麗な横顔に見えますが、日本人は骨格的に鼻が低く、下顎が小さいので唇の位置は鼻先と唇がほぼ同じ位置でも良しとされています。

Eラインは鏡の前や、写真を撮ることでご自身で簡単に確認することができるので、是非一度試してください。

歯並びや骨格により上顎が出ている、または、下顎が小さいなどの理由でEラインが崩れてしまうとコンプレックスに繋がりやすいです。

口ゴボの原因は、遺伝による骨格の影響もありますが、不正咬合や習慣的な問題によることも考えられます。

原因について詳しい内容を説明していきます。

1)骨格的要因

骨格は遺伝の影響を受けやすく、親や親戚に口ゴボの方がいれば引き継ぐ可能性は十分にあります。

上顎が過剰に成長したり、反対に下顎の成長が劣ってしまうと上顎が前に出てしまい、口ゴボの骨格に近づきます。

しかし日本人の特徴として、下顎が後退する傾向にあるので、下顎後退症(顎変形症)を引き起こす原因として遺伝的な要因が強いと言われています。

下顎後退症は、下顎が小さく顎のラインが不明瞭であるケースや、下顎が後方にあるので上顎と上手く噛み合わないなどの特徴があります。

2)歯槽的要因

口ゴボになりやすい歯並びは2種類あります。

① 上顎前突

上顎前突は「出っ歯」という名前で認知されていますが、上顎の前歯が4㎜以上前に出ている歯並びのことを言います。

口が閉じにくくなり、閉じようと力を入れると下顎に「梅干しシワ」と言われるシワができてしまい、審美性に欠けてしまう原因になります。

また奥歯で噛むと上顎前歯部が出ているので下顎と噛み合わず、咀嚼機能にも問題が伴います。

日本人の上顎前突の割合は12.9%と、2番目に多い歯並びです。

骨格性と歯槽性の上顎前突が混合したタイプもよく見られます。

② 上下顎前突

上下顎前突は上下の前が外側に倒れているような歯並びの場合、口元に突出感が出てしまいます。

歯は綺麗に並んでいても、歯の生えている位置や傾きなどが異常だと、オランウータンのような強調された口元になってしまうのです。

これらの原因には遺伝も考えられますが、幼少期からの習慣が成長に大きく影響することもあります。

3)環境的要因

幼少期からの習慣で特に骨格や歯並びに影響する行動を説明します。

① 口呼吸

正常な歯並びは唇と頬からの圧力と舌からの圧力が加わることで、歯並びが整いやすいです。

しかし口呼吸の習慣があると常に口が開きっぱなしになるので、唇や頬の圧力がかからず歯が外側に倒れやすくなり、出っ歯や受け口などの不正咬合の原因になります。

鼻呼吸を行うことで上顎の成長が促されますが、口で呼吸することにより下顎の位置が後退するので、面長に成長しやすくなります。

口呼吸の原因は単に口周りの筋肉が弱く、口を閉じにくいために口での呼吸が癖になるケースもありますが、慢性鼻炎やアデノイド肥大により鼻が詰まることで口呼吸になってしまうケースもあります。

② 低位舌

口呼吸を行っていると舌の位置が下顎に下がり、「低位舌」になります。

本来の舌は上顎に位置していることが正常ですが、低位舌になることによって唾液やお食事を飲み込む度に下の前歯を押してしまう事になるので、上顎の成長が不十分で下顎が過剰に成長する原因になります。

上顎が成長しないと永久歯が並ぶスペースがないので、上顎前突やガタガタの歯並びになってしまい、下顎が過成長すると受け口になる可能性が高いです。

③ 指しゃぶり

指しゃぶりを長期間行っていると上顎前突や歯列がV字になったり、上下の隙間が開く開咬になる可能性が高くなります。

指を吸うことによって顎骨や歯に圧力が加わり、異常な骨格や歯並びになってしまいます。

幼少期の指しゃぶりは自然現象ではありますが、4歳以降も指しゃぶりの習慣が止められない場合は一度歯科医院に相談してみましょう。

④ 咀嚼回数が少ない

乳歯列は綺麗にならんでいても、永久歯に生え変わると歯並びが悪くなるお子様はよくいます。

永久歯は乳歯の1.5倍の大きさになるので、顎が成長しないと大きい永久歯が整列することは難しく、ガタガタに生えてきてしまいます。

顎の成長には個人差はありますが、上顎は10歳頃で下顎は思春期に成長のピークを迎えます。

そのためこの時期までに正しい習慣を身に付けなければ手遅れになります。

正しい呼吸法や姿勢も重要ですが、「噛む」ことも顎の成長には欠かせません。

食感がしっかりあるような食材や噛む回数を増やすことで、顎の周りの筋肉が刺激されて顎骨が成長します。

キシリトールやリカルデント(CPP‐ACP)配合のガムを噛むことも効果があるので、1日1~2個を目安に噛んでみるのもいいですね。

口ゴボは歯列矯正で改善する?

歯並びに問題がある場合の口ゴボは、歯列矯正で治すことができます。

しかし骨格に問題がある口ゴボは、外科手術が必要になる可能性が高くなるでしょう。

歯列矯正を行う場合、以下の方法があります。

1)IPR

歯を抜かずに隙間を作る方法で、歯の両側面を少しずつ削っていき、歯を並べることができるほどのスペースを作っていきます。

歯の表面のエナメル質が2~3㎜に対して、歯を削る量は0.2~0.5㎜程度です。

痛みや虫歯になりやすくなることはないですが、知覚過敏のような症状が出る可能性はあります。

2)抜歯

口ゴボは口元が突出しているので全体的に後方に移動すると改善され、お顔の印象がかなり変わります。

歯を後ろにするためには、前から4番目か5番目の歯を抜いてスペースを確保します。

健康な歯を抜くことは抵抗があると思いますが、口元を変えるなら抜歯矯正が効果的です。

3)外科矯正

骨格の問題が軽度の場合は歯列矯正でも改善できる症例もありますが、重くなってくると噛み合わせを整えるためにも外科手術を提案させてもらうことがあります。

上下の顎骨を削り、その後必要であれば歯列矯正をすることもあります。

当院の外科矯正の詳細はこちら>>>

まとめ

口ゴボは矯正治療で改善できますが、残念ながらすべての症例に適応しているわけではありません。

原因が歯並びか軽度の骨格性の口ゴボだと、歯列矯正で治すことが可能です。

歯並びと顎の大きさによって、IPRまたは抜歯が必要なケースもありますが、口ゴボは口元が前に出ていることが特徴なので、口元に大きな変化を求めているのであれば、抜歯を行って前歯を後方に下げるとEラインが整います。

重度な骨格性の場合は歯列矯正だけでは難しく、外科治療も組み合わせる必要があるでしょう。

どちらの場合でも患者さまの希望に沿って、より良い治療法を提案させていただきますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

カウンセリングについてはこちらからご覧ください。

カウンセリングの予約フォーム>>>

治療ガイド

治療ガイド