投稿日:2024.12.25

噛み合わせが深い(過蓋咬合)の原因と治し方

皆様、こんにちは。

渋谷駅から徒歩3分の渋谷矯正歯科です。

「上下の歯を噛み合わせると下の歯が見えにくい」

このような上下の噛み合わせが深いのは悪い歯並びに分類されます。

今回は、噛み合わせが深い「過蓋咬合(かがいこうごう)」の特徴や原因、治し方を解説します。

目次

噛み合わせが深い【過蓋咬合】とは?

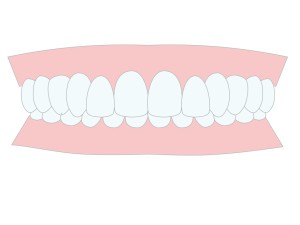

上下の歯を噛み合わせると噛み合わせが深くなる歯並びを過蓋咬合(かがいこうごう)と呼びます。

噛み合わせが深いとは、上下の歯を噛み合わせたときに下の歯がほとんど見えないくらい上の歯が覆いかぶさっているような状態です。

前歯の場合よい歯並びであれば、上の歯は下の歯を3分の1くらい隠す程度で噛み合っています。

ただし、過蓋咬合の場合は下の歯が3分の2以上隠れてしまうくらい上の歯が噛み合うように並んでいます。

パッと見たと感じは歯並びがきれいに整っていても、噛み合わせが乱れているのも悪い歯並び(不正咬合)に分類されるのです。

噛み合わせが深い原因

噛み合わせが深いのは、歯や顎、癖などのさまざまな原因があります。

原因を突き止めることで治療方法も異なりますので、チェックしてみましょう。

ご自分で判断できないこともありますので、矯正歯科ではカウンセリングや精密検査により原因を把握して適切な治療をご提案させていただきます。

上下の顎の成長

上下の顎が適切に成長していないと歯並びに悪影響を与えることがあります。

上の顎は12歳くらいまで頭の骨と一緒に成長を続けます。

下の顎は18歳くらいまで身体と一緒に成長するとわかっているため、お子様のうちからの生活習慣で顎の成長が変化することがあります。

しっかり食べものを「噛む」ことは顎の成長によい影響を与えてくれるといわれています。

そのため、小さいころからよく噛むことが必要な和食を中心にバランスのとれた食事を摂ることが大切です。

反対に、ファーストフードやコンビニ食など誰でも簡単に咀嚼することができるやわらかいメニューばかりを中心に食事を摂ると顎への刺激が足りずに健全な成長を促すことができなくなるリスクが高まります。

また、遺伝により生まれつき顎の大きさや形が乱れることがあります。

たとえば、両親どちらかの顎が以下のような場合は過蓋咬合になるリスクが高まります。

- ・上の顎が大きすぎる

- ・下の顎が小さすぎる

上の顎が大きく成長すると上の前歯が下の前歯を覆うようになります。

この状態を放置すると上の前歯が下の前歯に上手く噛み合うことができないため、徐々に上の前歯が伸びてしまうことも。

すると、上の前歯がより下の前歯を覆うようになってしまうのです。

反対に下の顎が小さすぎることもこのようなリスクを高めることがあります。

遺伝により悪い歯並びになるのは2割程度といわれていますので、気になる方はお早めにご相談ください。

歯の大きさ

歯の大きさは個人差があり、大きい方や小さい方もいらっしゃいます。

上の中心の前歯は横幅が8.5mm、長さが10~11mmくらいといわれています。

平均的な大きさよりも歯が大きい場合は、下の歯に覆いかぶさる量が大きくなり過蓋咬合になるリスクが高まります。

生まれつきの歯の大きさではなく、大人になるにつれて過蓋咬合になった場合は歯のすり減りが関係している可能性が高いでしょう。

上下の歯をギリギリと擦り合わせる歯ぎしりや上下の歯をグッと噛みしめる食いしばりをする傾向がある方は、歯の頭の部分(歯冠)がすり減ってしまうリスクがあります。

歯ぎしりや食いしばりのせいで下の歯の頭の部分がすり減ってしまうと、歯の長さが短くなり上の歯が深く噛み合うことになります。

歯ぎしりや食いしばりは自分では気付きにくいため、ご家族に聞いてみるのも発見するよい方法です。

歯ぎしりや食いしばりを軽減するためのナイトガードと呼ばれるマウスピース型の装置やスプリントと呼ばれる噛み合わせの位置関係を整える治療装置もありますので、早めに一般歯科に相談して歯並びが悪くなるのを防ぎましょう。

奥歯の位置関係

奥歯の位置関係は、過蓋咬合に深く関係しています。

奥歯の噛み合わせにより前歯の噛み合わせも決定するといっても過言ではありません。

歯ぎしりや食いしばりにより奥歯がすり減ると、過蓋咬合になるリスクが高まります。

また、虫歯や歯周病により奥歯を早期に失うと奥歯でしっかり噛み合うことができないため、噛み合う位置が低くなり前歯の噛み合わせも深くなってしまいます。

歯1本1本の健康を保つことは歯の寿命を延ばし美しい歯並びを保つことにもつながりますので、歯の定期検診を行うこともとても大切です。

癖

以下のような癖があると過蓋咬合になるリスクが高まります。

- ・食いしばりや噛みしめ

- ・頬杖

- ・うつ伏せ寝

- ・唇を噛む癖

などが挙げられます。

食いしばりや噛みしめの原因は、はっきりとはわかっていないのが現状ですが、ストレスがあると食いしばりや噛みしめが強まる傾向があるためその原因を排除するとよいでしょう。

たとえば、長時間デスクワークをしている方は1分でもよいので肩の力を抜くことで意識的に歯ぎしりや食いしばりをやめることができます。

他にも、幼少期は生活の変化(入学や卒業)によりお子様でも歯ぎしりや食いしばりをすることがあります。

このような時期はよりお子様に寄り添ってあげることで習慣化するのを防ぐことができるかもしれませんね。

また、うつぶせ寝や頬杖は顎に大きな負担がかかります。

顎の成長にも悪影響を及ぼしますので、早めに改善しましょう。

他にも唇を噛む癖がある方は、上下の前歯の位置関係がずれてしまい噛み合わせが深くなるリスクが高まります。

噛み合わせが深いまま放置するリスク

噛み合わせが深い状態を放置するリスクは以下が挙げられます。

顎関節症になるリスクが高まる

過蓋咬合は、歯だけではなく顎にも負担がかかり続けるため顎関節症になるリスクが高まります。

顎関節症は「顎が痛い」「噛むと顎から音が鳴る」「お口を大きく開けられない」などの症状が現れる、顎の関節とその周りの筋肉に引き起る病気です。

顎関節症の治療には噛み合わせが重要ということがわかっているため、噛み合わせが乱れているのであれば歯列矯正で整えることで顎関節症の予防につながります。

歯がすり減る

過蓋咬合の原因でも挙げた歯ぎしりや食いしばりは、過蓋咬合になってからも続くリスクが高いです。

そのため、歯がすり減ってしまいしみる・痛いなどの症状が現れることも。

歯ぐきが傷つく

噛み合わせが深くなるため、上の前歯で下の歯ぐきを噛んでしまうこともあります。

噛み合わせは自分で調整することはできないため、知らず知らずのうちに下の歯ぐきに傷ができていることがあります。

口呼吸になる

過蓋咬合になると、唇をしっかり閉じられなくなり口呼吸になる方もいらっしゃいます。

口呼吸になるとお口から体内へウイルスや細菌が入りやすくなり体調を崩したり、お口が渇いて虫歯や歯周病になったりするリスクが高まります。

過蓋咬合の治療方法

過蓋咬合は、矯正歯科で改善することが可能です。

当院では、

- ・表側矯正:歯の表面にブラケットやワイヤーを付けて歯並びを整える

- ・裏側矯正(舌側矯正):歯の裏側にブラケットやワイヤーを付けて歯並びを整える

- ・マウスピース型矯正:取り外しができる透明のトレーを用いた治療

などを取り扱っております。

噛み合わせが深いため装置によっては適用できないこともありますので、カウンセリングや精密検査を行い患者様にぴったりの治療方法をご提案させていただきます。

希望通りの装置で進めるためにも一時的に噛み合わせを高くして歯を動かしやすくするために、奥歯にバイトアップという樹脂を噛み合う面に貼り付けることもあります。

過蓋咬合は放置せずに矯正歯科へ

当院では、過蓋咬合の原因を把握して患者様にぴったりの治療方法で歯並びを整えられるよう努めております。

矯正装置を組み合わせてできるだけ目立ちにくい矯正治療で歯並びを改善することもできますので、何でもお気軽におうかがいただけます。

平日は20時30分、土曜は18時まで診療を行っておりますので、ご都合のよい日にご予約ください。

カウンセリングの詳細はこちらからご覧ください。

カウンセリングはこちらから予約受付中です!

治療ガイド

治療ガイド