投稿日:2024.10.24

歯根吸収とは?原因や仕組みを解説

みなさん、こんにちは。渋谷矯正歯科です!

歯列矯正のリスクがとして「歯根吸収」があげられます。

矯正治療と言えば「痛み」「装置が目立つ」「治療期間が長い」などのデメリットが先行します。

しかしあまり知られていないですが、矯正治療では「歯根吸収」という歯を動かす際に負担がかかるので歯根が短くなってしまう現象が生じます。

矯正治療を行う全ての方に歯根吸収が伴うわけではないですが、ほとんどの方に軽度の歯根吸収が見られます。

歯が短くなることについて不安に思う方も多いかと思いますが、軽度の歯根吸収では自覚症状もなく問題にならないことが多いです。

安心して矯正治療を受けてもらうためにも、歯根吸収のリスクを理解しておくことは大事なので、歯列矯正で歯根吸収が進行する具体的な原因や仕組みを解説していきます。

目次

歯根吸収とは?

歯根吸収は外傷など衝撃が加わった時に、歯根の先端が溶けて短くなってしまうことです。

しかし歯根吸収が起こるのは矯正治療だけではなく、みなさん一度は歯根吸収を経験しています。

全ての歯根吸収の種類ついて説明していきましょう。

矯正治療による歯根吸収

歯列矯正の場合の歯根吸収は持続的に矯正力をかけて歯を移動させるので、多かれ少なかれ歯根吸収のリスクはあります。

歯根吸収の平均は2.5㎜以内が多く、全ての歯の6~13%の割合で生じています。

しかし稀に1~5%の割合で4㎜を超える歯根吸収も生じることがあります。

乳歯の歯根吸収

乳歯が永久歯に生え変わる時に揺れて抜けますが、これも歯根吸収が生じており、誰もが経験します。

永久歯の元となる卵(歯胚)は胎生3ヵ月頃から形成され始めているので、乳歯の下にはずっと永久歯の歯胚が埋まっている状態です。

歯胚は数年かけて歯槽骨の中で発育し、永久歯の先端が乳歯の歯根に触れると刺激で乳歯の歯根は吸収されて、グラグラと揺れてきます。

そして歯根がほとんど吸収された時に乳歯が抜けて永久歯が生えるので、自然な歯根吸収が生じています。

外部吸収

根尖が細菌感染を起こし炎症していると、感染を起こしている範囲の歯が外側から吸収(外部吸収)していきます。

神経の治療をした歯は、血液や栄養が通らないので健全な歯と比較すると細菌感染を起こしやすい環境です。

そのため根尖で炎症や歯周病で細菌感染すると、歯根周りに膿が溜まります。

膿は酸性なので歯槽骨と歯が溶けていくため、放置していると外部吸収が起こり、重度の歯根吸収が懸念されます。

内部吸収

歯の打撲や脱臼、骨折などの外傷を受けたことがある場合は、歯の内側から吸収(内部吸収)することがあります。

永久歯の歯根が完成する前に上顎前歯を強くぶつけたり、転んで外傷を負った場合、歯根が完成した時には通常よりも短いケースがよく見られます。

また、歯ぎしりや食いしばりなどは歯や顎、筋肉などに過度な力を加えるため、睡眠時に行っている方は歯根吸収が生じやすいです。

睡眠時の歯ぎしりは500~1000㎏の力が加わり、食いしばりは100㎏ほど加わると言われています。

主に刺激や強い力が加わると歯根吸収が生じやすくなります。

矯正治療以外の要因も該当する場合は、患者さんによって歯根吸収の程度が変わってくるでしょう。

歯根吸収が起こりやすい人

矯正治療において歯根吸収が起こりやすい部位は上の前歯が一番多く、次が下の前歯と6歳臼歯です。

発生部位について個人差はありますが、歯根が長く移動量が大きい症例が多いことが原因と考えられます。

矯正治療で生じる歯根吸収は、以下のことが関係しています。

歯の移動距離が大きい場合

歯列矯正により歯の移動距離が大きいと、歯根への負担が大きくなります。

そのため重度の歯並びや出っ歯、受け口などの症例は歯列が大きく乱れているので、歯並びを整えるためには移動距離が大きくなります。

治療期間が長い

矯正治療の平均は2~3年ですが、歯並びの症例によっては長引く場合があります。

歯に持続的な矯正力をかけ続けるため、治療期間が長くなると歯にかかる負担も大きくなるので、歯根吸収が生じやすくなります。

矯正力が強い

歯を動かす矯正力が弱いと歯は動かないですが、強すぎるのも負担が大きすぎるため歯根吸収は進行します。

歯は歯を支えている歯槽骨の吸収と再生によって動いていきます。

移動方法によって適切な矯正力は異なりますが、骨代謝のサイクルを考えて適度な矯正力が重要です。

歯体移動を行う

矯正治療では歯を並行に移動させる「歯体移動」という方法があります。

歯体移動は歯を並行に動かすのではなく、歯を揺さぶるように動かします。

この動きは「ジグリング」と言いますが、歯の頭と歯根を交互に揺らすことで根尖が削られるため、歯根吸収の原因になります。

さらに以下のことに当てはまる方にも歯根吸収が起こりやすくなります。

神経が壊死している、または神経の治療経験がある場合

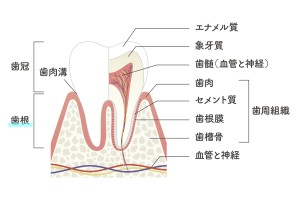

神経の治療をしている歯は内部吸収が起きやすく、象牙質(歯の表面であるエナメル質の下にある層で、神経の周りの組織)が薄くなってしまうことがあります。

神経の有無は歯根吸収に関係します。

アレルギー疾患を持っている方

アレルギーを持っている方は炎症性サイトカインが増加する報告があります。

炎症性サイトカインの産生は破骨細胞が誘導されるので歯根吸収のリスクが高くなります。

歯根の形が特殊な場合

歯根の形態によっても歯根吸収のリスクが異なります。

元々短い歯根や曲がっている場合や、円錐状の歯は正常の歯根より歯根吸収が起こりやすいです。

反対に湾曲根管と呼ばれる形態では起こりにくいと言われています。

歯をぶつけたことがある場合

事故やスポーツなどで上顎の前歯に外傷を負うことは珍しいことではありません。

外傷を受けると歯の脱臼や折れて神経が見えてしまうこともあります。

また時間が経ってから神経が壊死することも十分にあり得ますが、過去の外傷によって内部吸収が生じている場合は歯根吸収が生じやすくなります。

歯根吸収が進行するとどうなる?

歯根吸収が進行すると生活に支障が出る可能性があります。

歯は歯槽骨で支えられているので、固い物などもしっかりよく噛んで食べることができます。

歯根の長さと歯槽骨の高さは歯を支えるためにとても重要ですが、歯根吸収によって歯根が短くなると歯の安定がなくなってきます。

稀に重度の歯根吸収が生じることはあっても、矯正治療だけの歯根吸収で歯が動揺したり、抜け落ちる可能性は低いです。

しかしこの状態で歯周病が進行すると歯の寿命が短くなり、お食事や噛み合わせに影響します。

そのため歯根吸収の進行が見られる場合には、適切な処置を受ける必要があります。

また、丁寧なセルフケアと定期的に歯科医院でクリーニングなどこまめなケアが、歯周病の進行を予防することがとても重要です。

まとめ

歯根吸収についてまとめ

上記で述べた内容に当てはまる方は、歯根吸収が生じている状態で治療を開始するとさらに悪化する可能性があります。

矯正治療が開始する前には必ずレントゲン写真は撮影するので、歯根吸収を起こしている歯はないか医師に確認してもらいましょう。

予防として矯正治療中に定期的にレントゲン写真を撮ることで、歯根の現状が確認できるので、歯根吸収に不安をお持ちの方は経過を見ながら治療を進めてもらいましょう。

歯列矯正は矯正力をかけて歯をうごかすのでの歯根吸収を伴うことは仕方がないです。

しかし日常生活に影響が出ることはほとんどなく、多くは経過観察をしながら矯正治療を進めていきますので安心してください。

気になる点がある方はいつでもお気軽にお問い合わせください。

渋谷矯正歯科って、どんな歯医者さん?

渋谷矯正歯科は歯列矯正専門の歯科医院です!

裏側矯正を専門に、他にもハーフリンガル矯正や

「自分にはどんな治療方法が合っているんだろう?」

▶︎カウンセリングの予約フォームはこちらから>>

また、渋谷駅徒歩三分・ヒカリエ徒歩一分とアクセスも良く

通院の帰りにヒカリエに立ち寄ってお買い物も素敵かもしれませ

歯医者が多くどこに行っていいかわからない…と迷っている方は、渋谷矯正歯科のSNSをチェックしてみて下さい✓

当院のSNS

★X(旧Twitter)★

☆Instagram☆

★TikTok★

随時更新していますので、ぜひ覗いてみてください!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました(^_-)-☆

治療ガイド

治療ガイド